Museo Papirologico

Il Museo Papirologico dell’Università del Salento è stato fondato nell’àmbito di un Progetto coordinato delle Università di Lecce e di Catania, finanziato dalla Comunità Europea. Inaugurato il 22 giugno del 2007, il Museo nacque per dare sistemazione e valorizzazione adeguate alla raccolta di papiri che il Prof. Mario Capasso, direttore del Centro di Studi Papirologici dell’Ateneo salentino, dal 1992 ha acquistato a più riprese sul mercato antiquario italiano e straniero. La Collezione dei papiri leccesi, contrassegnata dalla sigla PUL (Papyri Universitatis Lupiensis), attualmente è costituita da oltre 400 papiri, gran parte dei quali sono greci e demotici, ma non mancano papiri geroglifici, ieratici e copti.

Il Museo Papirologico dell’Università del Salento è stato fondato nell’àmbito di un Progetto coordinato delle Università di Lecce e di Catania, finanziato dalla Comunità Europea. Inaugurato il 22 giugno del 2007, il Museo nacque per dare sistemazione e valorizzazione adeguate alla raccolta di papiri che il Prof. Mario Capasso, direttore del Centro di Studi Papirologici dell’Ateneo salentino, dal 1992 ha acquistato a più riprese sul mercato antiquario italiano e straniero. La Collezione dei papiri leccesi, contrassegnata dalla sigla PUL (Papyri Universitatis Lupiensis), attualmente è costituita da oltre 400 papiri, gran parte dei quali sono greci e demotici, ma non mancano papiri geroglifici, ieratici e copti.

Allogato al piano terra del “Palazzo Palladiano”, uno splendido edificio settecentesco, situato all’interno del complesso universitario “Studium 2000” in via di Valesio (fig. 1), il Museo Papirologico costituisce un vero e proprio unicum in Europa, se si eccettua il Papyrusmuseum della Biblioteca Nazionale di Vienna. Esso si articola in un vestibolo, tre sale espositive, una Biblioteca e un Laboratorio di Restauro, Fotografia e Lettura del Papiro.

Allogato al piano terra del “Palazzo Palladiano”, uno splendido edificio settecentesco, situato all’interno del complesso universitario “Studium 2000” in via di Valesio (fig. 1), il Museo Papirologico costituisce un vero e proprio unicum in Europa, se si eccettua il Papyrusmuseum della Biblioteca Nazionale di Vienna. Esso si articola in un vestibolo, tre sale espositive, una Biblioteca e un Laboratorio di Restauro, Fotografia e Lettura del Papiro.

Nelle prime due sale espositive si trovano 4 vetrine (fig. 3).

Nella vetrina nr. 1 (“Scrittura e lettura nel mondo antico”) sono esposti, attraverso perfette ricostruzioni moderne, materiali connessi con il mondo della scrittura antica. Ci sono riproduzioni dei più importanti supporti scrittori: rotoli di papiro; fogli di pergamena (semplice e colorata, ricavata da pelli di agnello, vitello e capra); un foglio di carta (della pregiata qualità di Amalfi, fabbricata a mano) e un codex ligneo. Altri materiali esposti sono: un coltello per tagliare il fusto della pianta di papiro e ricavare da esso una serie di strisce (philyrae) che, assemblate, davano vita al foglio di papiro (kollema, plagula); un martelletto ligneo che serviva per eliminare eventuali gibbosità dello stesso foglio; alcuni cilindretti lignei (omphaloi, umbilici), che venivano adoperati per svolgere e avvolgere i rotoli nel corso della lettura e anche per evitarne lo schiacciamento; pigmenti di origine vegetale e minerale utilizzati per la fabbricazione degli inchiostri con cui si delineavano tra l’altro le scene che accompagnavano le formule magico-religiose nel Libro dei morti, un rotolo che gli Egiziani depositavano nella tomba accanto al defunto perché lo guidasse nella vita dell’aldilà; una capsa di legno adoperata per il trasporto di rotoli di papiro; un rotolo carbonizzato, che riproduce lo stato dei papiri ercolanesi carbonizzati dal calore dei materiali vulcanici nel corso dell’eruzione del 79 d.C. e rinvenuti tra il 1752 ed il 1754 nella così detta Villa dei Pisoni.

Nella vetrina nr. 1 (“Scrittura e lettura nel mondo antico”) sono esposti, attraverso perfette ricostruzioni moderne, materiali connessi con il mondo della scrittura antica. Ci sono riproduzioni dei più importanti supporti scrittori: rotoli di papiro; fogli di pergamena (semplice e colorata, ricavata da pelli di agnello, vitello e capra); un foglio di carta (della pregiata qualità di Amalfi, fabbricata a mano) e un codex ligneo. Altri materiali esposti sono: un coltello per tagliare il fusto della pianta di papiro e ricavare da esso una serie di strisce (philyrae) che, assemblate, davano vita al foglio di papiro (kollema, plagula); un martelletto ligneo che serviva per eliminare eventuali gibbosità dello stesso foglio; alcuni cilindretti lignei (omphaloi, umbilici), che venivano adoperati per svolgere e avvolgere i rotoli nel corso della lettura e anche per evitarne lo schiacciamento; pigmenti di origine vegetale e minerale utilizzati per la fabbricazione degli inchiostri con cui si delineavano tra l’altro le scene che accompagnavano le formule magico-religiose nel Libro dei morti, un rotolo che gli Egiziani depositavano nella tomba accanto al defunto perché lo guidasse nella vita dell’aldilà; una capsa di legno adoperata per il trasporto di rotoli di papiro; un rotolo carbonizzato, che riproduce lo stato dei papiri ercolanesi carbonizzati dal calore dei materiali vulcanici nel corso dell’eruzione del 79 d.C. e rinvenuti tra il 1752 ed il 1754 nella così detta Villa dei Pisoni.

La vetrina nr. 2 (“Supporti scrittori diversi dal papiro”) espone pezzi originali di diversa provenienza, datati tra il XIV sec. a.C. e il V sec. d.C., sui quali sono delineati testi e decorazioni: un ostrakon in calcare su cui sono alcune linee di scrittura ieratica, appartenenti all’opera La satira dei mestieri (da Deirel-Medina, XIX-XX Dinastia, 1307-1070 a.C.), un testo molto popolare della letteratura egiziana, nel quale gli scribi esaltavano la propria professione, evidenziando, talora in tono sarcastico, gli aspetti negativi delle altre; due frammenti di lino colorato recuperati da un involucro di cartonnage del IV sec. a.C., in cui è raffigurato Anubi (il dio dei morti, che presiedeva alle operazioni dell’imbalsamazione) con la piuma Maat tra le zampe, al di sopra del quale è un testo geroglifico sulla protezione dei defunti da parte degli dèi Iside ed Osiride; un pettorale di mummia umana risalente all’età tolemaica; una tavoletta in faïence verde (TUL inv. H 1) del 300 a.C. ca., con inciso in geroglifico il nome di un sacerdote su entrambi i lati; una lucerna dell’80 d.C. (VUL inv. G 1) con impresso un marchio di fabbrica in greco; una lastra di calcare del I sec. d.C. (VUL inv. G 2), contenente parte di un’iscrizione sepolcrale in greco proveniente dall’Egitto; questo il testo superstite: «Addio Kephalion, brava persona. Il giorno … del mese di Phaophi»; una tegola del II/III sec. d.C. (VUL inv. L 1) con impresso il marchio di fabbrica della XIV Legione Gemina MartiaVicrix, che, reclutata da Giulio Cesare nel 58-57 a.C., fu riorganizzata da Augusto nel 41 a.C.; una tavoletta scrittoria lignea del V/VI sec. d.C. (TUL inv. C 1), forse proveniente dal Fayyum e originariamente facente parte di un codex: appartenne ad uno scolaro, che vi ha delineato alcuni esercizi in lingua copta: sul lato A sono delineati 3 testi biblici (rispettivamente una preghiera; alcuni nomi sacri; 7 linee non del tutto identificate, contenenti alcuni nomi); sul lato B sono 2 testi anch’essi in copto (rispettivamente i nomi sacri Gesù Cristo seguiti da un paio di antroponimi e dai nomi degli arcangeli Michel e Gabriele; 4 linee di difficile decifrazione, in cui comunque si individuano alcuni nomi)..

La vetrina nr. 2 (“Supporti scrittori diversi dal papiro”) espone pezzi originali di diversa provenienza, datati tra il XIV sec. a.C. e il V sec. d.C., sui quali sono delineati testi e decorazioni: un ostrakon in calcare su cui sono alcune linee di scrittura ieratica, appartenenti all’opera La satira dei mestieri (da Deirel-Medina, XIX-XX Dinastia, 1307-1070 a.C.), un testo molto popolare della letteratura egiziana, nel quale gli scribi esaltavano la propria professione, evidenziando, talora in tono sarcastico, gli aspetti negativi delle altre; due frammenti di lino colorato recuperati da un involucro di cartonnage del IV sec. a.C., in cui è raffigurato Anubi (il dio dei morti, che presiedeva alle operazioni dell’imbalsamazione) con la piuma Maat tra le zampe, al di sopra del quale è un testo geroglifico sulla protezione dei defunti da parte degli dèi Iside ed Osiride; un pettorale di mummia umana risalente all’età tolemaica; una tavoletta in faïence verde (TUL inv. H 1) del 300 a.C. ca., con inciso in geroglifico il nome di un sacerdote su entrambi i lati; una lucerna dell’80 d.C. (VUL inv. G 1) con impresso un marchio di fabbrica in greco; una lastra di calcare del I sec. d.C. (VUL inv. G 2), contenente parte di un’iscrizione sepolcrale in greco proveniente dall’Egitto; questo il testo superstite: «Addio Kephalion, brava persona. Il giorno … del mese di Phaophi»; una tegola del II/III sec. d.C. (VUL inv. L 1) con impresso il marchio di fabbrica della XIV Legione Gemina MartiaVicrix, che, reclutata da Giulio Cesare nel 58-57 a.C., fu riorganizzata da Augusto nel 41 a.C.; una tavoletta scrittoria lignea del V/VI sec. d.C. (TUL inv. C 1), forse proveniente dal Fayyum e originariamente facente parte di un codex: appartenne ad uno scolaro, che vi ha delineato alcuni esercizi in lingua copta: sul lato A sono delineati 3 testi biblici (rispettivamente una preghiera; alcuni nomi sacri; 7 linee non del tutto identificate, contenenti alcuni nomi); sul lato B sono 2 testi anch’essi in copto (rispettivamente i nomi sacri Gesù Cristo seguiti da un paio di antroponimi e dai nomi degli arcangeli Michel e Gabriele; 4 linee di difficile decifrazione, in cui comunque si individuano alcuni nomi)..

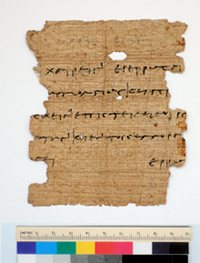

La vetrina nr. 3 (“Papiri greci”) espone 17 papiri greci, di epoca tolemaica (inizi III sec.-30 a.C.), recuperati da cartonnage e contenenti testi documentari, relativi a momenti della vita quotidiana di piccole comunità egiziane, quali conti, compravendite di beni materiali etc. Tra di essi alcuni riproducono, nella forma, la pianta del piede: evidentemente si trovavano in origine al disotto dei piedi di mummie umane, all’interno dei loro sarcofagi di cartongesso. Vanto del Museo è un papiro del celebre Archivio di Zenone di epoca tolemaica, donato da chi scrive (PUL Zen 1 r, fig. 4).

La vetrina nr. 3 (“Papiri greci”) espone 17 papiri greci, di epoca tolemaica (inizi III sec.-30 a.C.), recuperati da cartonnage e contenenti testi documentari, relativi a momenti della vita quotidiana di piccole comunità egiziane, quali conti, compravendite di beni materiali etc. Tra di essi alcuni riproducono, nella forma, la pianta del piede: evidentemente si trovavano in origine al disotto dei piedi di mummie umane, all’interno dei loro sarcofagi di cartongesso. Vanto del Museo è un papiro del celebre Archivio di Zenone di epoca tolemaica, donato da chi scrive (PUL Zen 1 r, fig. 4).

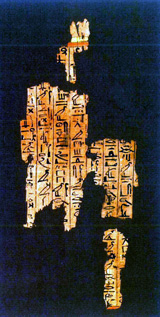

Nella vetrina nr. 4 (“Papiri ieratici, demotici, greci e copti”) sono esposti 4 papiri copti risalenti ai secoli VI/VIII d.C. e contenenti rispettivamente una ricevuta di una mistura di vino; 2 lettere private e parte di un contratto; 4 papiri ieratici, riferibili ad un periodo compreso tra l’VIII sec. a.C. e il III sec. d.C., 2 dei quali probabilmente appartenenti ad uno stesso esemplare del Libro dei morti; un papiro demotico di età tolemaica e 3 papiri greci risalenti ai secoli III a.C.-V d.C.

Nel 2011, all’interno della prima sala espositiva, è stata inaugurata una sezione ercolanese, costituita da una riproduzione perfetta della macchina inventata nel 1753 dallo scolopio Antonio Piaggio per lo svolgimento dei papiri ercolanesi carbonizzati (fig. 6). La riproduzione della macchina, il cui originale è custodito nella Officina dei Papiri Ercolanesi della Biblioteca Nazionale di Napoli (dove sono conservati i circa duemila papiri ercolanesi), è stata eseguita con particolare perizia dal maestro Giuseppe Manisco. La macchina, che fu attiva dalla metà del Settecento agli inizi del Novecento, funzionava sostanzialmente attraverso una serie di ganci sistemati nella parte superiore del dispositivo; ai ganci erano legati dei fili di seta, la cui estremità era incollata al rotolo da aprire, posizionato nella parte inferiore della macchina: i fili, issandosi su mediante i ganci, staccavano molto lentamente il lembo esterno dal corpo del rotolo; il distacco del lembo dal rotolo era facilitato dallo svolgitore mediante un ago.

Nel 2011, all’interno della prima sala espositiva, è stata inaugurata una sezione ercolanese, costituita da una riproduzione perfetta della macchina inventata nel 1753 dallo scolopio Antonio Piaggio per lo svolgimento dei papiri ercolanesi carbonizzati (fig. 6). La riproduzione della macchina, il cui originale è custodito nella Officina dei Papiri Ercolanesi della Biblioteca Nazionale di Napoli (dove sono conservati i circa duemila papiri ercolanesi), è stata eseguita con particolare perizia dal maestro Giuseppe Manisco. La macchina, che fu attiva dalla metà del Settecento agli inizi del Novecento, funzionava sostanzialmente attraverso una serie di ganci sistemati nella parte superiore del dispositivo; ai ganci erano legati dei fili di seta, la cui estremità era incollata al rotolo da aprire, posizionato nella parte inferiore della macchina: i fili, issandosi su mediante i ganci, staccavano molto lentamente il lembo esterno dal corpo del rotolo; il distacco del lembo dal rotolo era facilitato dallo svolgitore mediante un ago.

Le pareti delle sale espositive sono corredate da 11 pannelli espositivi, che illustrano, attraverso testi ed immagini, la disciplina papirologica: definizione, limiti, àmbiti di indagine, storia degli studi. Appesi alle pareti sono anche tre pergamene, donate al Museo da un privato collezionista, che furono redatte in territorio salentino e risalgono al XV secolo. Su una di esse è delineato un atto di vendita di un uliveto redatto nel 1536.

All’interno del Museo è la Biblioteca di Egittologia e di Papirologia “Luca Trombi” (BELT), dal nome del benemerito sponsor, che da circa un ventennio sostiene finanziariamente le Campagne di Scavo in Egitto del Centro di Studi Papirologici. In occasione della fondazione del Museo Trombi fece una donazione, che permise di costituire un primo fondo librario della Biblioteca del Museo, la quale perciò fu intitolata a lui.

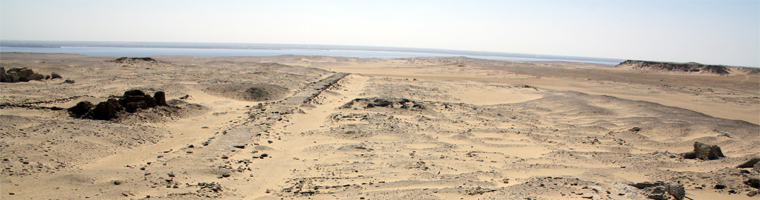

Nella terza sala è il Grande Plastico di Soknopaiou Nesos, inaugurato nel 2013 (fig. 7). Anch’esso opera del Maestro Manisco, riproduce in scala 1:200 con una fedeltà impressionante il sito archeologico fayyumita, dove scava l’Università del Salento. Il Plastico è stato generosamente finanziato dal ricordato sponsor Luca Trombi.

Nella terza sala è il Grande Plastico di Soknopaiou Nesos, inaugurato nel 2013 (fig. 7). Anch’esso opera del Maestro Manisco, riproduce in scala 1:200 con una fedeltà impressionante il sito archeologico fayyumita, dove scava l’Università del Salento. Il Plastico è stato generosamente finanziato dal ricordato sponsor Luca Trombi.

Nel Museo è custodito l’Archivio della Missione Archeologica del Centro di Studi Papirologici relativo alla imponente documentazione delle Campagne di Scavo condotte dal Centro nei due siti di epoca greca e romana del Fayyum: Bakchias/Kom Umm el-Atl (1993-2004) e Soknopaiou Nesos/Dime es-Seba (2001-2024): schede, fotografie su supporto cartaceo e digitale; diapositive; disegni.

Dal 2009 il Museo afferisce, insieme con altri 6 Musei dell’Università del Salento, al Sistema Museale di Ateneo, istituito allo scopo di promuovere e valorizzare l’attività di tali strutture nell’àmbito della ricerca scientifica, della didattica universitaria e scolastica, della formazione, della promozione della cultura, dell’acquisizione e conservazione di reperti e documenti.

Al seguente link un video sul Museo Papirologico dell'Università del Salento:

https://www.instagram.com/tv/CLoq5HqBshq/?igshid=ddk5k8xhbtxk